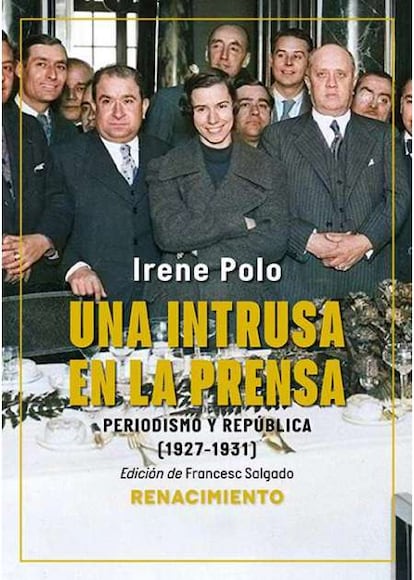

El pasado no es un país distinto. Al leer a Irene Polo se entra en una ensoñación parecida al recuerdo de un tiempo que no es el nuestro. Y estamos de suerte: en su empeño por rescatar periodistas invisibilizados tras la Guerra Civil, la editorial Renacimiento publica Una intrusa en la prensa. Periodismo y República (1927-1931), una selección de artículos de Polo para revistas y periódicos como El Cine, Films Selectos y Las Noticias.

Se trata de la primera colección de textos de la fenomenal periodista barcelonesa en castellano —Glòria Santa-Maria i Pilar Tur compilaron La fascinació del periodisme: cróniques (1930-36) (Quaderns Crema, 2003) y Els anys americans d’Irene Polo (Cal Carré, 2022) en catalán—.

Irene Polo (Barcelona, 1908-Buenos Aires, 1942) forma parte de esa formidable guerrilla de jóvenes periodistas —Carmen de Burgos, Chaves Nogales, Josep Pla, Josefina Carabias, José Díaz Fernández— que representan la Edad de Plata del periodismo hispánico. Un grupo que dinamitó las aburridas formas y los polvorientos fondos de los periódicos españoles entre la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Vivió en condiciones de pobreza y su padre era un maltratador que cuando le tocó la lotería consiguió que en casa las cosas fueran peor

Las cartas que le tocaron a Polo no auguraban mucha suerte. Vivió en condiciones de pobreza y su padre era un maltratador, un hombre tan violento y desquiciado que cuando le tocó la lotería consiguió que en casa las cosas fueran peor.

Se puso a trabajar cuando aún era menor de edad, y consiguió meterse en el negocio publicitario del cine. Armada de una naturalidad radical, a las redacciones ‘serias’ llegó poco llevando consigo una escritura franca y precisa, con retazos de diálogos y expresiones populares.

Así, mientras sus colegas masculinos daban voz a lo que dictaban los juzgados, el Ayuntamiento, las comisarías o el obispado, la joven barcelonesa prestaba atención a la ciudadanía, esto es, a las personas de toda clase y condición, hasta entonces solo retratada en la sección de sucesos.

Estos primeros pasos la llevaron después a ser la periodista más importante de la ciudad. Con veintisiete años dirigió la redacción del diario Última hora y tuvo a una decena de periodistas a su cargo. Pero de golpe, a inicios de 1936 llegó un giro inesperado: tras entrevistar a la actriz Margarita Xirgu, decidió irse con ella a Latinoamérica como asistente. La Guerra Civil convirtió esa aventura profesional en un exilio forzado. Se quedó en Buenos Aires y, tras mucho trabajo, consiguió reunir a su familia. En 1942 se suicidó, y el franquismo se encargó de enterrarla bajo una negra losa por lesbiana, exiliada y republicana.

Los reportajes recogidos en Una intrusa en la prensa transmiten el impacto del cine en el imaginario de la gente, la modernización de Barcelona y la huella del advenimiento de la Segunda República en la vida cotidiana.

Leer a Polo es contagiarse de las ganas de irse a cualquier sitio a ver qué pasa, del gusto por las conversaciones con extraños

Leer a Polo es contagiarse de las ganas de irse a cualquier sitio a ver qué pasa, del gusto por las conversaciones con extraños y del esfuerzo por encontrar historias que muestran una sociedad en transformación. Así, asistimos a conversaciones con taberneros, espiritistas, modistas, parados, administrativas o con una pareja de comerciantes de ropa que en su tienda tienen un maniquí de niño, que por la noche arropan como al hijo que no tuvieron y cada mañana acicalan para volver a ponerlo de nuevo en el escaparate.

En una crónica, Polo describe los trucos de una actriz para intentar llorar en una escena, confesando finalmente que lo único que le funciona es la humillación que sufrió por parte del director de la película. Y en otra da cuenta del fascinante poder del cine, que consigue transfigurar la personalidad de una toda troupe embarcada en un rodaje. Una transformación que vivía ella misma, escribiendo frases tan cinematográficas como “lo vemos pasar bajo el reflejo rojo del rótulo eléctrico del café y nos parece arrebatado y fulgurante como un profeta apocalíptico”.

En estos primeros artículos Polo era muy joven, pero ya habla de los días del pasado. En un artículo explica que un vendedor se queja de que las sombrillas de mano ya no están de moda y que el negocio va mal. “¡Qué le vamos a hacer! Todo pasa!”, le advierte, y ella misma escribe: “Da no sé qué ver el paso del tiempo; da además una angustia de precisión muy triste”.

En otra pieza observa a unos jóvenes pasear tan contentos por la plaza Cataluña, augurando que en el futuro ese mismo grupo suspirará por su propia juventud “frente a la juventud sucesora, implacablemente nueva”.

Algunas de sus crónicas denuncian noticias falsas como el inminente peligro de una erupción volcánica en la ciudad o la ola de secuestros de niños que aterroriza a algunas familias. “La gente suele alucinarse con su propio miedo”, advierte.

Una crónica lleva a otra, y poco después Polo entrevista a Teresita Guitart, que de niña había sido raptada por Enriqueta Martí, la Vampira del Raval, una macabra celebridad en el true crime patrio. En ella leemos que Guitart aún siente “palpitaciones y un gran desarreglo de nervios” al recordar la casa tristísima de Martí, y recuerda que de noche, compartiendo cama, le arañaba el cuerpo con sus pies resecos.

Otro scoop importante de Polo fue el relato del encuentro secreto de un grupo de diputados catalanes para redactar el primer estatuto de autonomía. Sucedió en un hotel del Pirineo. A modo de espía, Polo detalla que trabajan cargados con papeles, diarios y máquina de escribir, que solo salen un rato a pasear por la montaña y que luego vuelven a la carga, hasta la hora de la cena. Explica que van vestidos con alpargatas y camisas desabrochadas, lo que les da un “aspecto externo de unos buenos excursionistas sin importancia”.

Poco a poco, la política va empañándolo todo. En un artículo describe a un grupo de “conspiradores, anarquistas, proletarios y luego los mirones y los escuchones” que conversan sobre la política en España. Y uno de ellos alerta de que no es posible “una revolución sin alterar el orden. Como Trotsky, que quería que le llevaran la revolución a la cama en una bandeja, como una taza de chocolate”.

La periodista detalla que el 14 de abril de 1931 la Segunda República se proclamó en Barcelona a la una del mediodía, y que a las tres la bandera republicana “se había hecho dueña de la ciudad”. Espoleada por esa imagen, Polo pregunta por casas, calles y negocios, hasta dar con un comerciante que le confiesa: “Fue muy sencillo. Tener la noticia de la proclamación de la República y empezar a cortarles a todas las piezas de la bandera española —o monárquica, como ustedes quieran— que teníamos en el almacén una de las dos franjas rojas sustituyéndola por una franja morada fue todo uno”.

El pasado no es un país distinto. Al leer a Irene Polo se entra en una ensoñación parecida al recuerdo de un tiempo que no es el nuestro. Y estamos de suerte: en su empeño por rescatar periodistas invisibilizados tras la Guerra Civil, la editorial Renacimiento publica Una intrusa en la prensa. Periodismo y República (1927-1931), una selección de artículos de Polo para revistas y periódicos como El Cine, Films Selectos y Las Noticias.Se trata de la primera colección de textos de la fenomenal periodista barcelonesa en castellano —Glòria Santa-Maria i Pilar Tur compilaron La fascinació del periodisme: cróniques (1930-36) (Quaderns Crema, 2003) y Els anys americans d’Irene Polo (Cal Carré, 2022) en catalán—.Irene Polo (Barcelona, 1908-Buenos Aires, 1942) forma parte de esa formidable guerrilla de jóvenes periodistas —Carmen de Burgos, Chaves Nogales, Josep Pla, Josefina Carabias, José Díaz Fernández— que representan la Edad de Plata del periodismo hispánico. Un grupo que dinamitó las aburridas formas y los polvorientos fondos de los periódicos españoles entre la Primera y Segunda Guerra Mundial.Vivió en condiciones de pobreza y su padre era un maltratador que cuando le tocó la lotería consiguió que en casa las cosas fueran peorLas cartas que le tocaron a Polo no auguraban mucha suerte. Vivió en condiciones de pobreza y su padre era un maltratador, un hombre tan violento y desquiciado que cuando le tocó la lotería consiguió que en casa las cosas fueran peor.Se puso a trabajar cuando aún era menor de edad, y consiguió meterse en el negocio publicitario del cine. Armada de una naturalidad radical, a las redacciones ‘serias’ llegó poco llevando consigo una escritura franca y precisa, con retazos de diálogos y expresiones populares.Así, mientras sus colegas masculinos daban voz a lo que dictaban los juzgados, el Ayuntamiento, las comisarías o el obispado, la joven barcelonesa prestaba atención a la ciudadanía, esto es, a las personas de toda clase y condición, hasta entonces solo retratada en la sección de sucesos.Estos primeros pasos la llevaron después a ser la periodista más importante de la ciudad. Con veintisiete años dirigió la redacción del diario Última hora y tuvo a una decena de periodistas a su cargo. Pero de golpe, a inicios de 1936 llegó un giro inesperado: tras entrevistar a la actriz Margarita Xirgu, decidió irse con ella a Latinoamérica como asistente. La Guerra Civil convirtió esa aventura profesional en un exilio forzado. Se quedó en Buenos Aires y, tras mucho trabajo, consiguió reunir a su familia. En 1942 se suicidó, y el franquismo se encargó de enterrarla bajo una negra losa por lesbiana, exiliada y republicana.Los reportajes recogidos en Una intrusa en la prensa transmiten el impacto del cine en el imaginario de la gente, la modernización de Barcelona y la huella del advenimiento de la Segunda República en la vida cotidiana.Leer a Polo es contagiarse de las ganas de irse a cualquier sitio a ver qué pasa, del gusto por las conversaciones con extrañosLeer a Polo es contagiarse de las ganas de irse a cualquier sitio a ver qué pasa, del gusto por las conversaciones con extraños y del esfuerzo por encontrar historias que muestran una sociedad en transformación. Así, asistimos a conversaciones con taberneros, espiritistas, modistas, parados, administrativas o con una pareja de comerciantes de ropa que en su tienda tienen un maniquí de niño, que por la noche arropan como al hijo que no tuvieron y cada mañana acicalan para volver a ponerlo de nuevo en el escaparate.En una crónica, Polo describe los trucos de una actriz para intentar llorar en una escena, confesando finalmente que lo único que le funciona es la humillación que sufrió por parte del director de la película. Y en otra da cuenta del fascinante poder del cine, que consigue transfigurar la personalidad de una toda troupe embarcada en un rodaje. Una transformación que vivía ella misma, escribiendo frases tan cinematográficas como “lo vemos pasar bajo el reflejo rojo del rótulo eléctrico del café y nos parece arrebatado y fulgurante como un profeta apocalíptico”.En estos primeros artículos Polo era muy joven, pero ya habla de los días del pasado. En un artículo explica que un vendedor se queja de que las sombrillas de mano ya no están de moda y que el negocio va mal. “¡Qué le vamos a hacer! Todo pasa!”, le advierte, y ella misma escribe: “Da no sé qué ver el paso del tiempo; da además una angustia de precisión muy triste”.En otra pieza observa a unos jóvenes pasear tan contentos por la plaza Cataluña, augurando que en el futuro ese mismo grupo suspirará por su propia juventud “frente a la juventud sucesora, implacablemente nueva”.Algunas de sus crónicas denuncian noticias falsas como el inminente peligro de una erupción volcánica en la ciudad o la ola de secuestros de niños que aterroriza a algunas familias. “La gente suele alucinarse con su propio miedo”, advierte.Una crónica lleva a otra, y poco después Polo entrevista a Teresita Guitart, que de niña había sido raptada por Enriqueta Martí, la Vampira del Raval, una macabra celebridad en el true crime patrio. En ella leemos que Guitart aún siente “palpitaciones y un gran desarreglo de nervios” al recordar la casa tristísima de Martí, y recuerda que de noche, compartiendo cama, le arañaba el cuerpo con sus pies resecos.Otro scoop importante de Polo fue el relato del encuentro secreto de un grupo de diputados catalanes para redactar el primer estatuto de autonomía. Sucedió en un hotel del Pirineo. A modo de espía, Polo detalla que trabajan cargados con papeles, diarios y máquina de escribir, que solo salen un rato a pasear por la montaña y que luego vuelven a la carga, hasta la hora de la cena. Explica que van vestidos con alpargatas y camisas desabrochadas, lo que les da un “aspecto externo de unos buenos excursionistas sin importancia”.Poco a poco, la política va empañándolo todo. En un artículo describe a un grupo de “conspiradores, anarquistas, proletarios y luego los mirones y los escuchones” que conversan sobre la política en España. Y uno de ellos alerta de que no es posible “una revolución sin alterar el orden. Como Trotsky, que quería que le llevaran la revolución a la cama en una bandeja, como una taza de chocolate”.La periodista detalla que el 14 de abril de 1931 la Segunda República se proclamó en Barcelona a la una del mediodía, y que a las tres la bandera republicana “se había hecho dueña de la ciudad”. Espoleada por esa imagen, Polo pregunta por casas, calles y negocios, hasta dar con un comerciante que le confiesa: “Fue muy sencillo. Tener la noticia de la proclamación de la República y empezar a cortarles a todas las piezas de la bandera española —o monárquica, como ustedes quieran— que teníamos en el almacén una de las dos franjas rojas sustituyéndola por una franja morada fue todo uno”. Seguir leyendo

El pasado no es un país distinto. Al leer a Irene Polo se entra en una ensoñación parecida al recuerdo de un tiempo que no es el nuestro. Y estamos de suerte: en su empeño por rescatar periodistas invisibilizados tras la Guerra Civil, la editorial Renacimiento publica Una intrusa en la prensa. Periodismo y República (1927-1931), una selección de artículos de Polo para revistas y periódicos como El Cine, Films Selectos y Las Noticias.

Se trata de la primera colección de textos de la fenomenal periodista barcelonesa en castellano —Glòria Santa-Maria i Pilar Tur compilaron La fascinació del periodisme: cróniques (1930-36) (Quaderns Crema, 2003) y Els anys americans d’Irene Polo (Cal Carré, 2022) en catalán—.

Irene Polo (Barcelona, 1908-Buenos Aires, 1942) forma parte de esa formidable guerrilla de jóvenes periodistas —Carmen de Burgos, Chaves Nogales, Josep Pla, Josefina Carabias, José Díaz Fernández— que representan la Edad de Plata del periodismo hispánico. Un grupo que dinamitó las aburridas formas y los polvorientos fondos de los periódicos españoles entre la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Vivió en condiciones de pobreza y su padre era un maltratador que cuando le tocó la lotería consiguió que en casa las cosas fueran peor

Las cartas que le tocaron a Polo no auguraban mucha suerte. Vivió en condiciones de pobreza y su padre era un maltratador, un hombre tan violento y desquiciado que cuando le tocó la lotería consiguió que en casa las cosas fueran peor.

Se puso a trabajar cuando aún era menor de edad, y consiguió meterse en el negocio publicitario del cine. Armada de una naturalidad radical, a las redacciones ‘serias’ llegó poco llevando consigo una escritura franca y precisa, con retazos de diálogos y expresiones populares.

Así, mientras sus colegas masculinos daban voz a lo que dictaban los juzgados, el Ayuntamiento, las comisarías o el obispado, la joven barcelonesa prestaba atención a la ciudadanía, esto es, a las personas de toda clase y condición, hasta entonces solo retratada en la sección de sucesos.

Estos primeros pasos la llevaron después a ser la periodista más importante de la ciudad. Con veintisiete años dirigió la redacción del diario Última hora y tuvo a una decena de periodistas a su cargo. Pero de golpe, a inicios de 1936 llegó un giro inesperado: tras entrevistar a la actriz Margarita Xirgu, decidió irse con ella a Latinoamérica como asistente. La Guerra Civil convirtió esa aventura profesional en un exilio forzado. Se quedó en Buenos Aires y, tras mucho trabajo, consiguió reunir a su familia. En 1942 se suicidó, y el franquismo se encargó de enterrarla bajo una negra losa por lesbiana, exiliada y republicana.

Los reportajes recogidos en Una intrusa en la prensatransmiten el impacto del cine en el imaginario de la gente, la modernización de Barcelona y la huella del advenimiento de la Segunda República en la vida cotidiana.

Leer a Polo es contagiarse de las ganas de irse a cualquier sitio a ver qué pasa, del gusto por las conversaciones con extraños

Leer a Polo es contagiarse de las ganas de irse a cualquier sitio a ver qué pasa, del gusto por las conversaciones con extraños y del esfuerzo por encontrar historias que muestran una sociedad en transformación. Así, asistimos a conversaciones con taberneros, espiritistas, modistas, parados, administrativas o con una pareja de comerciantes de ropa que en su tienda tienen un maniquí de niño, que por la noche arropan como al hijo que no tuvieron y cada mañana acicalan para volver a ponerlo de nuevo en el escaparate.

En una crónica, Polo describe los trucos de una actriz para intentar llorar en una escena, confesando finalmente que lo único que le funciona es la humillación que sufrió por parte del director de la película. Y en otra da cuenta del fascinante poder del cine, que consigue transfigurar la personalidad de una toda troupe embarcada en un rodaje. Una transformación que vivía ella misma, escribiendo frases tan cinematográficas como “lo vemos pasar bajo el reflejo rojo del rótulo eléctrico del café y nos parece arrebatado y fulgurante como un profeta apocalíptico”.

En estos primeros artículos Polo era muy joven, pero ya habla de los días del pasado. En un artículo explica que un vendedor se queja de que las sombrillas de mano ya no están de moda y que el negocio va mal. “¡Qué le vamos a hacer! Todo pasa!”, le advierte, y ella misma escribe: “Da no sé qué ver el paso del tiempo; da además una angustia de precisión muy triste”.

En otra pieza observa a unos jóvenes pasear tan contentos por la plaza Cataluña, augurando que en el futuro ese mismo grupo suspirará por su propia juventud “frente a la juventud sucesora, implacablemente nueva”.

Algunas de sus crónicas denuncian noticias falsas como el inminente peligro de una erupción volcánica en la ciudad o la ola de secuestros de niños que aterroriza a algunas familias. “La gente suele alucinarse con su propio miedo”, advierte.

Una crónica lleva a otra, y poco después Polo entrevista a Teresita Guitart, que de niña había sido raptada por Enriqueta Martí, la Vampira del Raval, una macabra celebridad en el true crime patrio. En ella leemos que Guitart aún siente “palpitaciones y un gran desarreglo de nervios” al recordar la casa tristísima de Martí, y recuerda que de noche, compartiendo cama, le arañaba el cuerpo con sus pies resecos.

Otro scoop importante de Polo fue el relato del encuentro secreto de un grupo de diputados catalanes para redactar el primer estatuto de autonomía. Sucedió en un hotel del Pirineo. A modo de espía, Polo detalla que trabajan cargados con papeles, diarios y máquina de escribir, que solo salen un rato a pasear por la montaña y que luego vuelven a la carga, hasta la hora de la cena. Explica que van vestidos con alpargatas y camisas desabrochadas, lo que les da un “aspecto externo de unos buenos excursionistas sin importancia”.

Poco a poco, la política va empañándolo todo. En un artículo describe a un grupo de “conspiradores, anarquistas, proletarios y luego los mirones y los escuchones” que conversan sobre la política en España. Y uno de ellos alerta de que no es posible “una revolución sin alterar el orden. Como Trotsky, que quería que le llevaran la revolución a la cama en una bandeja, como una taza de chocolate”.

La periodista detalla que el 14 de abril de 1931 la Segunda República se proclamó en Barcelona a la una del mediodía, y que a las tres la bandera republicana “se había hecho dueña de la ciudad”. Espoleada por esa imagen, Polo pregunta por casas, calles y negocios, hasta dar con un comerciante que le confiesa: “Fue muy sencillo. Tener la noticia de la proclamación de la República y empezar a cortarles a todas las piezas de la bandera española —o monárquica, como ustedes quieran— que teníamos en el almacén una de las dos franjas rojas sustituyéndola por una franja morada fue todo uno”.

EL PAÍS